Boubacar Boris Diop n’est plus à présenter. Auteur d’une douzaine de livres, l’écrivain sénégalais s’est fait une place de choix dans l’espace culturel sénégalais, africain et mondial. Lauréat du prix de la République du Sénégal pour les Lettres, l’homme a le plus souvent utilisé la langue française dans ses œuvres. En 2003, Boubacar Boris Diop avait publié « Doomi Golo », du nom de son premier roman en wolof. Aujourd’hui, il revient avec Bàmmeelu Kocc Barma aux éditions EJO. Dans cet entretien qu’il a accordé à Xalima.com, Boubacar Boris Diop revient sur les grands axes de son dernier ouvrage. Il en a profité pour jeter un regard critique sur la marche de la société sénégalaise, à travers ses hommes.

Boubacar Boris Diop, on vous a connu écrivain majeur en français avec une douzaine de livres et un prix de la République du Sénégal pour les Lettres sans compter vos nombreux articles, toujours en français. En 2003, vous avez publié votre 1er roman en wolof, Doomi Golo ; vous nous revenez cette fois-ci avec Bàmmeelu Kocc Barma aux éditions EJO. Ecrire dans votre langue maternelle vous semble-t-il une question de développement et /ou de souveraineté ?

Boubacar Boris Diop, on vous a connu écrivain majeur en français avec une douzaine de livres et un prix de la République du Sénégal pour les Lettres sans compter vos nombreux articles, toujours en français. En 2003, vous avez publié votre 1er roman en wolof, Doomi Golo ; vous nous revenez cette fois-ci avec Bàmmeelu Kocc Barma aux éditions EJO. Ecrire dans votre langue maternelle vous semble-t-il une question de développement et /ou de souveraineté ?

Le cheminement d’une nation doit toujours être perçu et analysé sur la longue durée. De ce point de vue, la littérature sénégalaise d’expression française n’est pas seulement très jeune, elle n’aura aussi finalement constitué qu’une modeste transition, une parenthèse que l’on sent en train de se refermer lentement mais inexorablement. En termes plus clairs, lorqu’on en vient à notre création littéraire, le nom de Serigne Mbaye Diakhaté – et celui de ses très lointains successeurs – a plus de chances de rester dans l’Histoire que celui de Senghor. Ces propos peuvent surprendre, voire choquer, mais il ne faut pas se méprendre sur leur sens : il s’agit moins pour moi de délégitimer les auteurs francophones du pays que de redonner à notre littérature en langues nationales ce que je crois être sa place naturelle, la première. Et il faut avoir le courage de regarder les choses en face : de grandes œuvres continuent certes à paraître en français au Sénégal mais en nombre de plus en plus limité et on est déjà comme à des années-lumière de l’époque où avec Sadji, Birago, Sembène, Senghor ou Mariama Bâ, la littérature africaine francophone était quasi exclusivement sénégalaise. C’est vouloir se cacher derrière son petit doigt que de prétendre ignorer ce dépérissement. Il était de toute façon prévisible puisque, pour reprendre une thèse de Cheikh Anta Diop, le processus de déculturation n’est pas arrivé à son terme au Sénégal. On s’aperçoit d’ailleurs en y regardant de plus près que notre musique a connu une évolution similaire. Créer dans sa langue maternelle puis aller à la rencontre des autres, par le biais des traductions par exemple, est la chose la plus normale qui soit. Et il ne s’agit pas seulement ici, comme le suggère du reste votre question, de création littéraire. Le professeur Buuba Diop rappelait il y a quelques jours qu’aucun pays ne s’est jamais développé dans une langue étrangère. Et l’on ne peut parler de l’impact économique de la culture que si un peuple se reconnaît dans celle-ci.

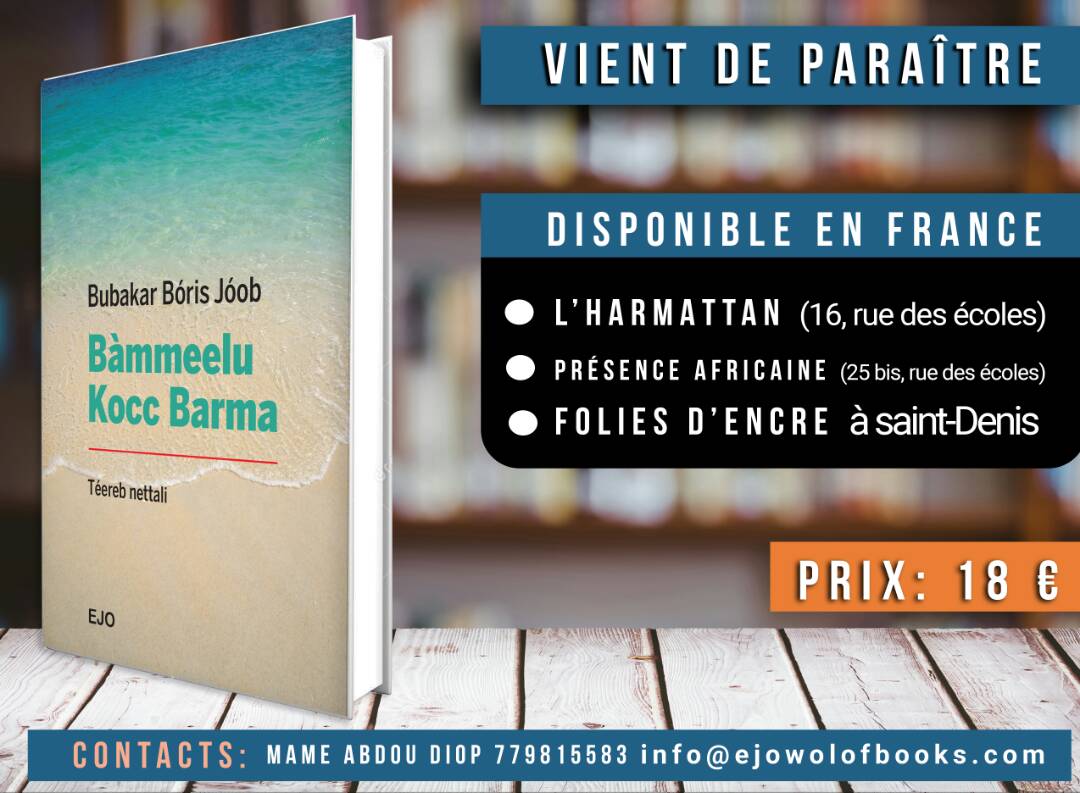

Avant Bàmmeelu Kocc Barma, nous n’avions jamais entendu parler de EJO, la maison d’édition qui l’a publiée. En préparant cet entretien, nous avons appris que c’est vous même avec un groupe d’amis qui l’avez créée. Qu’en est-il exactement ?

EJO est un mot kinyarwanda que j’ai découvert grâce à une amie rwandaise, par ailleurs écrivaine connue. Il a la particularité de signifier à la fois hier et demain et pour nous qui nous réclamons de Cheikh Anta Diop, cette improbable rencontre entre le passé et le futur est pleine de sens. Soit dit au passage, quand j’ai informé la linguiste Arame Fal de la décision d’en faire le nom de notre maison d’édition, elle m’a immédiatement signalé que le wolof a un terme similaire. En effet dans les deux phrases amul lu ma ko yakkul keroog et nan xaar ba keroog, le même mot keroog renvoie successivement au passé et au futur… Il nous a néanmoins paru intéressant de nous en tenir, dans une démarche panafricaniste, à EJO, ce mot absent de toutes les langues sénégalaises. Cela dit, Bàmmeelu Kocc Barma est notre tout premier titre mais un double recueil de poèmes, Kër dof et Puukare, de Thierno Seydou Sall est d’ores et déjà en route.

Bàmmeelu Kocc Barma est un très beau livre. Tant du point de vue du fond que de la forme. Pour son contenu, nul n’ignore que vous avez une belle plume, alerte et rigoureuse. Mais sur le plan esthétique aussi, Bàmmeelu Kocc Barma est de qualité. Ca a dû vous coûter une fortune. Sur le plan financier avez-vous des partenaires ?

Vos propos sont encourageants et je vous en remercie. Vous comprendrez toutefois qu’il me soit difficile en tant qu’auteur de commenter cette opinion sur mon travail romanesque. Mais je n’hésite pas à répéter après vous que le livre est physiquement de qualité. Nous l’avons voulu ainsi, nous avons voulu qu’il force le respect. Nous en avons aussi intégralement financé la réalisation. Je ne veux pas donner l’impression de dénigrer les options de financement des autres, je sais très bien que la carence de nos gouvernants est responsable de cette situation embarrassante pour tout le monde. Ils jettent les Africains dans les bras des bailleurs. Mais nous, nous avons eu la chance de pouvoir laisser tranquilles ces fameux ‘’partenaires’’ et tout payer de notre poche. Cela est très facile à vérifier, car ces gens ne sont pas des enfants de chœur : quand ils vous donnent de l’argent, il faut que cela se sache, ils exigent que vous fassiez figurer leur nom et leur logo en bonne place. Vous ne trouverez rien de semblable sur Bàmmeelu Kocc Barma.

Quand on lit Bàmmeelu Kocc Barma, l’on se rend vite compte qu’il ne s’agit pas seulement de raconter la tragédie du Joola avec 1883 toqi deret ak benn. Mais plusieurs thèmes sont visités…

Mes textes ont toujours été ainsi. À mes yeux, la vie réelle est un enchevêtrement de récits et de rêves, une oscillation permanente entre l’ombre et la lumière. Je m’effforce d’en explorer les moindres recoins et il en résulte plusieurs niveaux de narration.

Pour nous Bàmmeelu Kocc Barma est aussi un livre sur les valeurs que sont l’amitié et la générosité. C’est par amitié pour Kinne Gaajo disparue dans le Joola que son amie Njéeme Pay a pris la plume pour la raconter au monde. Pensez-vous comme certains que les liens d’amitié peuvent être plus forts que ceux de sang ? Est ce une manière de chanter vos amis ?

Les mécanismes de la fiction sont bien plus inconscients qu’on ne le croit en général. Le texte nous arrive pour ainsi dire par derrière et pendant l’écriture de ce roman j’ai parfois revu sans m’y être attendu les visages de Mangoné Niang et Souleymane Ndiaye, entre autres amis d’une impressionnante envergure intellectuelle. Sans l’avoir encore une fois projeté au départ, je leur parlais, je parlais d’eux à travers Kinne Gaajo. C’est sans doute dû en partie au fait que Bàmmeelu Kocc Barma est avant tout l’histoire d’une amitié. Njéeme Pay et Kinne Gaajo se relaient dans deux séquences du roman pour parler l’une de l’autre et comme vous dites il s’agit surtout pour Njéeme de raconter Kinne au monde. Et ce qu’elle a à dire sur cet être exceptionnel a finalement beaucoup à voir avec chacun de nous, avec nos contradictions et nos espérances. J’ai choisi d’en faire une victime du Joola parce que selon moi il ne s’est jamais rien produit de plus important que ce naufrage dans notre histoire contemporaine. Ce n’est pas la première fois que je parle de cette catastrophe maritime que j’ai vécue de très près : Hyacinthe, alias Highlander, le jeune étudiant que j’hébergeais à l’époque m’a appelé de Ziguinchor la veille pour m’informer qu’il rentrait par le bateau en compagnie de son frère Edouard. Tous deux y sont restés.

Comment choisissez-vous les titres de vos ouvrages et les noms de vos personnages ?

Cette question est un peu inattendue mais très intéressante. Il m’est toujours plus facile de trouver le titre d’un roman que les noms de mes personnages. Le titre vient souvent à moi de lui-même. Pour paraphraser un célèbre artiste, je ne le cherche pas, je le trouve. Par exemple dès que j’ai posé les pieds à Murambi, j’ai su comment s’appellerait mon roman sur le génocide des Tutsi du Rwanda. C’est tout le contraire pour mes personnages qui changent constamment de nom au cours de la création au gré de mes trouvailles dans les journaux par exemple. Il m’arrive aussi de parcourir des listes de noms. J’ai en effet besoin que le nom sonne juste. Qu’est-ce que j’entends par là ? Croyez le ou non mais je n’en ai aucune idée, c’est mon instinct qui me souffle lequel est le meilleur pour tel personnage et je lui fais confiance. Et quand vous écrivez en wolof, il y a une difficulté supplémentaire, vous devez veiller à ne pas encourager des rapprochements entre les personnages de votre roman et des personnes connues. Nous avons une foule de petites et grandes célébrités dans ce pays et un malentendu est vite arrivé.

Kinne Gaajo, l’héroïne principale est une écrivaine de renommée internationale, chroniqueuse de talent et prostituée professionnelle qui l’assume tout en s’assumant. Est-ce que tout cela ne fait pas désordre chez une seule personne ?

Il se pourrait bien que Kinne Gaajo soit simplement comme vous et moi. Face au miroir, chaque être humain doit souvent affronter deux images contradictoires et nettement distinctes de lui-même. Mudimbe a essayé de dire dans L’Ecart cette douloureuse déchirure de l’intellectuel africain. Et pour en revenir plus précisément à votre question, souvenez-vous que dans Les-bouts-de-bois-de-Dieu Sembène fait de Penda-la- prostituée une éminente figure révolutionnaire. Je n’y ai pas pensé un seul instant en écrivant mon roman mais la comparaison a du sens : en renouant avec sa langue et sa culture, Kinne Gaajo apporte à ses concitoyens un message de progrès et de justice, échappant du même coup aux bas-fonds où ses origines modestes auraient pu la confiner à tout jamais. Qui peut faire le compte des voix puissantes et authentiques étouffées par l’obligation d’écrire dans une langue étrangère ? Dans nos cimetières reposent sûrement des auteurs de génie n’ayant jamais pu écrire une seule ligne en joolaa, en pulaar ou en wolof. Les circonstances ont permis à Kinne Gaajo de se faire entendre. Des milliers d’autres n’ont jamais eu cette chance et cela donne une idée de la perte culturelle que l’occupation coloniale a fait subir à notre nation.

Kinne Gaajo est une rebelle au vrai sens du mot. Voulez vous nous expliquer comment Céndu Siise l’a domptée : par l’amour, l’admiration, la gentillesse du gars ou le fait qu’il l’aie révélée à elle même ou bien parce que Kinne Gaajo voit en Céndu Siise son vis-à-vis ?

Une scène du livre montre bien que le pouvoir de Céndu Siise sur Kinne Gaajo est très limité. Dans la vie réelle comme dans les romans, il est difficile d’expliquer le sentiment amoureux. Peut-être même vaut-il mieux se contenter de le constater. Encore que dans ce cas précis, j’aie eu en tête un couple que je connais bien. Deux écorchés vifs, deux cinglés, chacun à sa manière et d’ailleurs décédés à quelques mois d’intervalle.

En écrivant que kenn du taxawal pàrti ngir defar sa réew walla jëmale ko kanam, pensez- vous que politique et vertu sont antinomiques ?

On me l’a aussi demandé lors du lancement du livre à l’Espace Maam Sàmba de Ngor. Vous savez bien que nous sommes très peu nombreux, nous les citoyens ordinaires, à avoir une haute idée de nos politiciens. Il faut avouer qu’ils ne nous aident pas à changer d’avis, bien au contraire ! Méfions-nous toutefois des amalgames, ils ne servent jamais la cause de la vérité. Ici au Sénégal Mamadou Dia, Abdoulaye Ly, Amadou Makhtar Mbow ou Cheikh Anta Diop n’ont eu aucun mal à réconcilier éthique et politique. On peut ne pas apprécier Senghor tout en lui reconnaissant une absolue intégrité personnelle. Pour en revenir au roman lui-même, l’opinion ainsi exprimée par Ngañ-Lafañ m’a surtout servi à le camper comme un être cynique et blasé. Dans Bàmmeelu Kocc Barma vous trouverez, en creux, l’histoire d’une famille, celle de Kinne Gaajo où à l’exception de Yaay Ngóone la Mère tout le monde est plus ou moins détraqué et violent. Cela permet de mieux comprendre la démesure et les excentricités de Kinne Gaajo, à la fois pute et poétesse.

Quand vous dites su nit ñi jéngu woon, ni ñoo lànk, duñ nekk nooy-neexu benn politisye?, muy Ngan-Lafañ di keneen, neneen la yëf yi deme kon…n’avez vous pas le sentiment d’inciter les populations à la révolution ou à la rébellion ?

Les Sénégalais n’ont besoin des injonctions de personne, et surtout pas de celles d’un modeste écrivain, pour prendre leurs responsabilités. Le seul problème c’est qu’après s’être débarrassés tour à tour de Diouf et de Wade ils se sont retrouvés cocus. Les propos de Ngañ-Lafañ que vous citez sont en fait une invitation à repenser notre rapport au politique. Sommes-nous condamnés à nous faire constamment avoir comme des bleus ? Faites défiler dans votre esprit les visages de nos différents présidents potentiels : en voyez-un seul qui agirait d’une autre manière que Diouf, Wade ou Macky Sall ? Je ne suis pas en train de vous dire qu’ils sont tous pourris. Khalifa Ababacar Sall et Ousmane Sonko m’inspirent confiance mais le coefficient personnel me semble peser bien peu dans un système où vous accédez au pouvoir en multipliant les allégeances à des groupes, nationaux et étrangers, dont vous deviendrez forcément les otages. La manière dont nous nous focalisons sur les élections nous fait perdre de vue l’essentiel. Or à mon humble avis, nous avons davantage des problèmes de société que de régime. Les régimes passent, les problèmes demeurent. En fait nous les voyons s’aggraver au fil des ans. C’est ce que dit Ngañ-Lafañ et c’est plus crédible quand cela vient de la bouche d’un politicien sans scrupules.

Les principales narratrices de BKB sont des femmes sans compter les autres de Yaa Ngóone à Tataa Saf en passant par la députée, Ndumbe Caam, Jennifer, Bàjjen Jeewo, Meer Rosali, Meer Wuli, Doktoor Faatim Njaay entre autres. Vous entrez dans la peau et l’âme de chaque femme de manière admirable. Comment faites- vous ?

C’est vrai, les voix de femmes sont nettement dominantes dans Bàmmeelu Kocc Barma et j’espère n’avoir trahi ni leur vécu ni leur langage. Pour ce qui est de ce dernier point, j’ai l’habitude de dire que lorsque j’écris en wolof, mon materiau ce ne sont pas des mots sagement blottis dans un dictionnaires mais plutôt des paroles vibrantes, des voix qui tonnent, murmurent ou chantent. Et les voix que j’entends sont celles de femmes que, de la Médina au quartier de Grand-Thiès – les deux lieux où j’ai grandi – j’ai su si bien écouter. Et l’une d’elles, la plus importante, était une conteuse dont j’adorais les histoires. Celles-ci refont discrètement surface dans tous mes romans et sans elles on ne peut comprendre Le Cavalier et son ombre. Je ne savais pas, avant d’avoir commencé à écrire en wolof, que ces récits de mon enfance ne m’ont jamais quitté ni surtout qu’ils reprendraient vie aussi aisément. Je peux dire que j’ai la chance de ne pas être bavard, je préfère de loin être à l’écoute des autres, sans trop me soucier de savoir si je suis ou non d’accord avec eux. Par la force des choses, je prends souvent la parole en public et je ne m’en plains pas, cela me permet de défendre mes opinions mais je ne suis vraiment heureux que lorsque je peux écouter les autres sans avoir rien à dire moi-même. Enfant, j’étais encore plus silencieux et les mots entendus en ce temps-là dans ma langue maternelle remontent aisément à la surface pendant le processus de création. Plus peut-être que les livres lus, ces paroles féminines de jadis ont fait de moi le romancier que je suis devenu. Je m’en rends encore plus compte en écrivant en wolof. Et notez bien que pour créditer quelqu’un de la maîtrise d’une langue les Wolof utilisent le verbe dégg plutôt que le verbe xam : diw dafa dégg pulaar. On est ici dans un univers de sonorités et de vibrations, on est dans la musique de la langue, matériau idéal pour les jeux les plus périlleux.

Boubacar Boris Diop, que vous inspirent les enfants qui mendient dans les rues ?

Posez la même question à autant de compatriotes que vous voudrez, tous vous diront que c’est un scandale. Et pourtant cette situation perdure : il y a donc quelque chose qui ne tourne pas rond et il nous appartient de chercher tous ensemble l’erreur. Ceux qui exploitent ces enfants leur mettent très tôt dans la tête que tendre la main à des inconnus est l’unique moyen de faire face aux difficultés de la vie. Et le plus grave, c’est qu’ils en meurent dans l’indifférence générale. J’évoque dans le roman, à travers les modestes initiatives humanitaires de Jennifer, les neuf talibés morts dans un incendie à la Médina, peu de temps après l’arrivée de Macky Sall au pouvoir. Un autre incendie a récemment coûté la vie à deux enfants à Mbour. Deux ou trois articles ont été écrits là-dessus puis on est vite passé à autre chose. Je sais qu’il y a des bonnes volontés et des associations qui se battent contre cette trahison de l’innocence. Je peux en nommer une que je connais depuis une éternité, Anta Mbow de l’Empire des Enfants et Hulo Guillabert, une excellente amie, de Stop Mendicité. Mais vous qui me posez cette question et moi qui vous reponds, que faisons-nous ? Nous nous sentons impuissants et nous détournons le regard parce que d’une certaine façon cette violence nous fait honte. Quel genre de peuple sommes-nous ? C’est à se demander s’il n’y a pas une force terrible qui nous tire en arrière. Et c’est pourtant une affaire sérieuse comme le montre bien l’exemple du Nigeria. Là-bas nos Talibés sont appelés les Almajiri. Le phénomène s’y est développé dans le même laxisme généralisé et aujourd’hui ces gamins fournissent le gros des commando-suicide de Boko Haram. Comparaison n’est certes pas raison mais il ne serait pas mal d’anticiper le potentiel destructeur de certaines anomalies sociales. Cette affaire fait partie des problèmes de société auxquels nous ne prêtons aucune attention et qui peuvent nous sauter à la figure. Un autre, c’est comme me le faisait remarquer il y a peu un ancien ministre de Wade, l’indescriptible chaos de notre système éducatif. J’y ajouterai la question de notre souveraineté, en particulier vis-à-vis de la France. L’on ne peut placer ces sujets vitaux au centre du débat parce que la nature même du jeu démocratique retrécit l’horizon de notre pensée.

Lorsque Yaa Ngóone dit de Bàrtélémi Gómis (chrétien et époux de Njéeme Pay musulmane) gone gu mel ni moom jafe naa gis tey jii tant c’est un modèle de droiture et de vertu, est ce une manière pour vous d’encourager le mariage inter-religieux ou le dialogue islamo chrétien ?

Bàrt et Njéeme forment un couple heureux parce qu’ils se respectent. Au-delà de leurs convictions religieuses, ils sont tous deux Sénégalais. Il est bon que cela soit mis en exergue à un moment où on entend déclarer tranquillement à la télévision que les musulmans et les chrétiens de notre pays n’ont rien en commun et qu’ils ne doivent jamais socialiser. Faut-il rappeler à ceux qui disent cela que nous avons eu pendant plus de vingt ans un président catholique sans que cela pose vraiment problème ? L’ouverture d’esprit de notre peuple est un bien précieux que les femmes et les hommes de bonne volonté se doivent de préserver.

Bàmmeelu Kocc Barma est aussi, comme l’écrit Ousseynou Bèye dans l’article qu’il lui a consacré, une façon de rendre hommage à des figures du passé comme Aline Sitöe Diatta, Sidiya Léon Diop et Phillis Wheatley mais à nos écrivains, Cheikh Hamidou Kane, Arame Fal Diop, Cheikh Anta Diop ou Cheik Aliou Ndao…

Je sais ce que je dois à tous ceux que vous avez nommés en dernier lieu et je n’ai pas pu résister à la tentation de leur dire publiquement ma gratitude, quitte à froisser la modestie de ceux parmi eux qui sont encore vivants. Quant aux figures historiques, elles ont toujours été au centre de mes récits. Cela a été le cas avec Aline Sitoe Diatta dans Les tambours de la mémoire et il ne faut pas oublier que mon premier roman était centré sur Tamango, un personnage beaucoup moins imaginaire qu’on le croit en général. Peu de gens savent en effet que Tamango, à qui John Berry a consacré un film en 1958, a réellement existé. Dans sa nouvelle, Mérimée le situe du côté de Joal. Je reste sur cette lancée avec Bàmmeelu Kocc Barma. Sidya Léon Diop en particulier m’a toujours fasciné à cause de l’oubli total dans lequel il est tombé, en dépit de sa résistance exemplaire et sans ambiguité. Il est frappant en outre de voir que toutes ces grandes figures historiques sont sans sépulture connue, ce qui nous prive, nous leurs descendants, de toute instance de reconnexion entre le passé et le présent. Voilà pourquoi, soit dit au passage, il était si important pour Sékou Touré de ramener les restes de Samory en Guinée. Et quand dans Les tambours de la mémoire Fadel affirme ‘’se souvenir d’événements qu’il n’a peut-être pas vécus’’, il définit un rapport fondamental, quoique troublant, à l’Histoire. Je crois que deux choses sont essentielles dans la vie de chaque être humain : connaître le passé de son peuple et savoir qu’on va mourir.

Dans la mesure où Bàmmeelu Kocc Barma dénonce l’aliénation culturelle de certains Africains, peut-on dire que c’est un livre engagé ?

Oui, tout dans ce roman dit la nécessité de la résistance culturelle. Je me méfie de tous ceux qui nous serinent, en prenant prétexte de la globalisation, que tout-le-monde-il-est-beau-tout-le-monde-il-est-gentil. Sans douter de la sincérite de ces personnes, je trouve leur réflexion superficielle, voire puérile. On n’a même pas besoin d’avoir été à l’école pour faire des constats d’une aussi affligeante banalité. Le paradoxe de la globalisation, c’est qu’elle suscite plus de peur que d’harmonie. De l’élection de Trump, proche des suprémacistes blancs d’Amérique, à la menace de l’Holocauste nucléaire en passant par la montée en puissance d’un fascisme européen décomplexé, tous les événements majeurs de notre époque révèlent chez tous la crainte de se diluer dans le néant. Je crois que rien n’est plus urgent pour nous Africains que de nous assumer face au reste de la planète, c’est une question de survie ou de mort. Quant au roman lui-même, il ne m’appartient pas de décider s’il est engagé ou non. À vrai dire un tel qualificatif ne me fait pas spécialement envie. Il restreint le texte à son contenu qui n’est pour le romancier qu’une pâte molle, ce à partir de quoi s’élabore le récit qui gagne toujours à ne pas être trop prévisible.

Ne trouvez vous pas triste que l’Afrique soit le seul lieu où on se demande s’il faut ou non écrire dans nos langues maternelles ?

Et ce n’est pas tout : on nous dit aussi que le français est devenu une langue africaine, ce qui est une façon de nous inviter à prendre acte de l’incapacité d’écrire des romans en wolof, sénoufo ou lingala. Ceux qui nous bassinent avec de tels propos sont des personnes très intelligentes. Mais sont-elles honnêtes ? Je me permets d’en douter. Cette façon de faire totalement fi de ce que l’on voit et vit soi-même tous les jours est ahurissante. Nous sommes le seul continent où les auteurs ne peuvent pas être lus par leurs compatriotes et cela est bien triste, comme vous dites. C’est une situation que nous a laissée en héritage une histoire compliquée et nous ne pourrons y remédier sans nous faire mal. Mais il suffit de mesurer le chemin parcouru en quelques décennies pour se rendre compte qu’un retour à la normale est plus que probable. Cela ne se fera ni du jour au lendemain ni à l’échelle continentale. Dans ce domaine aussi, ‘’penser global et agir local’’ devrait être la règle. L’important est de se mettre en mouvement et il appartient aux pays ayant une certaine avance d’ouvrir la marche. On ne peut se résigner à l’idée qu’une langue étrangère régira nos existences jusqu’à la fin des temps

Le Sénégal fait-il partie de ces pays africains avancés ? Où en est aujourd’hui le combat pour les langues nationales initié à la fin des années cinquante par le fameux « Groupe de Grenoble » ?

Cette année 2018 va marquer le soixantième anniversaire du ‘’Groupe de Grenoble’’ et dans l’intervalle énormément a été fait. Imaginez tout ce qui s’est accompli depuis la disparition de Cheikh Anta Diop. Les principaux verrous ont sauté et une production littéraire de plus en plus riche est là pour démontrer l’inanité du débat, initié par des intellectuels complexés, sur la possibilité d’une création littéraire digne de ce nom dans nos langues. De tels progrès ont inspiré à Cheik Aliou un beau poème intitulé Xel dal na dans lequel il constate avec soulagement que lui et ses compagnons du ‘’Groupe de Grenoble’’ n’ont pas semé en vain, que la relève est assurée. Il y a de nos jours comme une accélération de l’histoire dans le domaine linguistique et la bonne nouvelle c’est qu’au Sénégal le processus est devenu irréversible.

Merci Xalimasn.com. De temps en temps, donner la parole aux intellectuels nous change de l’activisme écervelé et du bavardage compulsif de Monsieur Marie-Claire!

Ça change allégrement des propos baveux de Madiambal respect

Excellent ! Merci Xalima.

Un vrai régal, cette interview !

il faut multiplier ces genres d’entretien. Nous aimons écouter, lire et entendre des voix comme celles des BORIS DIOP, AMADOU MAKHTAR MBOW, MAMADOU DIOUF, OUSMANE SENE…pour ce citer que ceux là, DIEU sait que la liste est longue.On nous pourrit la vie avec les déclarations des politiciens, de petits analystes politiques et politicologues et j’en passe.De cette façon vous participez à l’éveil des consciences et à l’éducation des msses.

Je dirais que tous ces intellectuels sont le produit du système laïc imposé à nos Etats par l’occident. Ceci a été dernièrement rappelé par le frère A T Wone :

« Sur notre continent, il ne nous a pas fallu longtemps pour découvrir que la lutte contre le colonialisme ne prend pas fin lorsqu’on a réalisé l’indépendance nationale.

Cette indépendance n’est que le prélude d’un combat nouveau et plus complexe pour la conquête du droit de diriger nous-mêmes nos questions économiques et sociales, en dehors des entraves écrasantes et humiliantes de la domination et de l’intervention néo-colonialiste. »

Extrait du Discours de Kwame NKRUMAH, Président du GHANA

A l’occasion du Sommet Fondateur de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA)

le 24 Mai 1963 à Addis Abeba (ETHIOPIE)

Comment un intellectuel peut -il s’engager dans la défense et l’illustration de la langue d’autrui?

Pour le cas spécifique du Sénégal , dont la population est à 98% musulmane , un « intellectuel » peut -il ignorer la langue de notre religion et défendre la langue d’autrui, surtout du colonisateur qui avait pour objectif avec la laïcité :

Citation:

« Pour découvrir la vérité, il faut aller plus loin que ces rodomontades de tribune, bien sûr.

Pénétrons plus en avant dans la pensée profonde et secrète de certains hommes politiques de ce temps.

C’est l’inspecteur Dequaire Grobel qui déclare en 1896 : « le but de l’école laïque n’est pas d’apprendre à lire, à écrire et à compter, c’est de faire des libres-penseurs .

L’école laïque n’aura porté ses fruits que si l’enfant est détaché du dogme, s’il a renié la foi de ses pères.

L’école laïque est un moule où l’on jette un fils chrétien et d’où s’échappe un renégat. »

C’est Jules Ferry écrivant ! « Nous voulons organiser l’humanité sans Dieu. »

L’aveu étant la mère des preuves, un journaliste américain a vendu la mèche:

« …

« »la chanteuse et le président français ne sont pas passés aux aveux, ça semble être le cas avec un chroniqueur franco-américain qui travaille à la chaine française CNEWS (ex I-TÉLÉ) dont une équipe a accompagné Emmanuel Macron.

Harold Hyman puisqu’il s’agit de lui, croit savoir qu’il y a un « calcul » derrière cette mobilisation mondiale en faveur de l’éducation dans les pays en voie de développement. « Si la jeunesse africaine et surtout en zone musulmane est laissée à elle même – le Sénégal un pays de 9/10 musulman -, ça va être des madrasas (écoles coraniques) financées par des fonds saoudiens qui vont éduquer les jeunes. Et il ne faut pas que ça arrive. Si ça arrivait, on aurait une espèce d’Afghanistan ou quelque chose du genre et on ne veut pas ça », a expliqué le chroniqueur américain. Ce qui a eu le don d’irriter les salafistes sénégalais sur le web. La vidéo est largement partagée par ces sunnites pour qui, l’objectif du président français est de combattre l’enseignement coranique au Sénégal « .

Aujourd’hui certains enseignants le reconnaissent:

« »Amadou Sarr Diop qui se définit comme un « pur produit du daraa » avant d’intégrer le monde universitaire invite l’Etat à « intégrer l’enseignement religieux dans notre système éducatif ». Ce qui va, dit-il, permettre de former un Sénégalais à la dimension de son socle sociétal qui est la croyance religieuse. Son constat est que le système éducatif que le Sénégal a hérité de la colonisation n’a pas réussi à « faire la mutation nécessaire » pour faire face aux urgences des populations »

L’urgence pour notre population est l’ancrage dans notre religion qu’est l’Islam qui a l’avantage d’être:

1- complète ; on n’y ajoute rien ( c’est pourquoi les Bidas sont proscrits)

2- parfaite : applicable en tout temps et tout lieu)

Nous avons le « Sujet » et le « Corrigé », il nous appartient simplement de suivre la méthodologie du Prophète, SAW, qui a tout testé pour nous et Allah, SWT , a validé.

‘-Prendre – Mettre en pratique – et Partager » c’est le leitmotiv.

Comment des intellectuels musulmans , supposés connaitre les 3 Unités de valeur ( à savoir Allah, Son Livre et Son prophète , SAW – résumé par l’attestation de foi) qui permettront d’évaluer notre vie lors de dernier voyage et notre séjour dans la tombe , peuvent-ils nous divertir avec des divagations intellectuelles, sans valeur ? Le Prophète, SAW, demandait très souvent à Allah, SWT, de le protéger contre une SCIENCE INUTILE.Cette science qui vous éloigne d’Allah, SWT,qui nous a crée pour l’adorer. Donc l’adoration est l’objectif principal et tout le reste des moyens pour son atteinte .

C’est vraiment dommage que des intellectuels non-musulmans connaissent mieux notre Prophètes, SAW, que nos ‘INTELLECTRAITRES »:

…

« …..Si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, l’immensité du résultat sont les trois mesures du génie de l’homme, qui osera comparer humainement un grand homme de l’histoire moderne à Mahomet ?

Les plus fameux n’ont remués que des armes, des lois, des empires; ils n’ont fondé, quand ils ont fondés quelque chose, que des puissances matérielles, écroulées souvent avant eux.

Celui-là a remué des armées, des législations, des empires, des peuples, des dynasties, des millions d’hommes sur un tiers du globe habité ; mais il a remué, de plus, des idées, des croyances, des âmes.

Il a fondé sur un Livre, dont chaque lettre est devenue une loi, une nationalité spirituelle qui englobe des peuples de toutes les langues et de toutes les races, et il a imprimé, pour caractère indélébile de cette nationalité musulmane, la haine des faux dieux et la passion du Dieu un et immatériel…

Philosophe, orateur, apôtre, législateur, guerrier, conquérant d’idées, restaurateur de dogmes rationnels, d’un culte sans images, fondateur de vingt empires terrestres et d’un empire spirituel, voilà Mahomet. A toutes les échelles où l’on mesure la grandeur humaine, quel homme fut plus grand ?… »

Lamartine, Paris 185

CONCLUSION:

« »…Celui qui perd une heure de son existence en des recherches pour lesquelles il n’a pas été crée mérite que Dieu prolonge ses regrets au jour de la résurrection . celui qui dépasse la quarantaine sans que ses bonnes actions ne l’emportent sur les mauvaises, celui-là doit attendre le feu de l’enfer. Bon entendeur salut ! »

Al Ghazali , Extrait de la lettre à un disciple

Merci Mr Boubacar Boris Diop. J’ai beaucoup appris grâce à vos contributions. Bonne continuation.

je suis resté sur ma faim concernant Sidya Léon Diop. j’avoue mon ignorance sur cet homme. qui est-ce ?

Mais le vrai wolof u wlof c’est avec Fallou cisse cetou maam kippaagog wolof u wolof , pas du fake wolof d’etat avec Arame fall ou Massaba gueye

Peace

J’aimerais bien avoir un Einstein, un stewen hawking ou un hubert reeves ou un Etienne klein etc chez nous qui nous parlent de science et technologies pures que des wakh wakh wakh rek ! Un Sakhir Thiam serait plus intéressant ! Les seuls outils d’épanouissement et de développement des sociétés reposent sur la pleine maîtrise des sciences et technologies ! Bla bla rek comme du temps de Senghor ! Ce qui faisait dire à Sarkosy que l’Africain n’est pas suffisamment entré dans l’histoire (il s’agissait de l’histoire contemporaine qui s’écrit actuellement avec la science et les technologies). ON DEVRAIT FERMER CETTE FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES.