Le 21 septembre 2025, le ministre de l’Éducation nationale du Sénégal a annoncé l’interdiction stricte des téléphones portables dans tous les établissements scolaires, dès la rentrée 2025-2026. Selon les autorités, cette mesure vise à préserver l’école comme sanctuaire du savoir et de la citoyenneté, à améliorer la concentration des élèves, à réduire les risques de tricherie et à protéger leur santé mentale et sociale.

Cependant, à peine dévoilée, la mesure a suscité une vive réaction dans la société. Tandis que certains saluent une décision salutaire et nécessaire face à la prolifération des écrans, d’autres y voient une réponse précipitée, voire contre-productive. Les syndicats d’enseignants, notamment, dénoncent un manque de concertation. Ils soulignent un paradoxe : alors que les pouvoirs publics encouragent l’introduction des outils numériques, y compris l’intelligence artificielle, dans les pratiques pédagogiques, on en vient simultanément à bannir l’un des principaux vecteurs d’accès à ces technologies.

Ce flottement est également perceptible chez de nombreux parents d’élèves. Nombreux sont ceux qui s’inquiètent des conséquences pratiques d’une telle mesure. Comment rester en contact avec leurs enfants en cas d’urgence ? Quelles alternatives seront proposées dans les établissements ne disposant pas de standard ou de personnel d’accueil suffisant ? Autant de questions restées, pour l’heure, sans réponse claire.

Malgré ces réserves, la décision sénégalaise s’inscrit dans une tendance mondiale de plus en plus marquée. Ces dernières années, la France, les Pays-Bas, l’Australie ou encore la Chine ont adopté des politiques similaires. Ces initiatives partagent un objectif commun : protéger les élèves des effets délétères d’un usage excessif ou non maîtrisé des smartphones à l’école. Pourtant, l’expérience internationale montre que l’efficacité de telles mesures dépend moins de leur rigueur formelle que de la manière dont elles sont mises en œuvre. Dialogue, accompagnement, pédagogie : ce sont ces leviers qui, en pratique, déterminent le succès ou l’échec d’une interdiction.

Car interdire ne suffit pas. Dans bien des cas, les élèves contournent les règles, et les établissements doivent alors faire face à des coûts logistiques importants : systèmes de rangement sécurisés, surveillance accrue, gestion des conflits… De plus, les études restent partagées quant à l’impact réel de ces interdictions sur la performance scolaire. Les résultats varient fortement selon l’âge des élèves, leur contexte social et leur niveau d’encadrement.

Ce flou alimente un débat plus profond. À travers cette décision, ce sont deux visions de l’école et du numérique qui s’affrontent : celle qui considère le smartphone comme un intrus à exclure, et celle qui y voit un outil à apprivoiser. Alors que le Sénégal affiche l’ambition de devenir un acteur majeur de la transformation numérique du continent, priver les élèves de leur principal outil d’accès au monde digital pourrait sembler aller à rebours des objectifs affichés.

Une approche plus nuancée serait sans doute plus pertinente. Plusieurs pistes se dessinent déjà : adapter les règles d’usage des téléphones selon les tranches d’âge, associer les enseignants, les parents et les élèves à l’élaboration des règlements intérieurs, proposer des alternatives stimulantes aux écrans (qu’il s’agisse d’activités sportives, artistiques ou de vie associative) et, surtout, développer une véritable éducation au numérique responsable.

Car au-delà des murs de l’école, c’est toute la société qui est confrontée aux dérives d’un usage incontrôlé des écrans. Perte d’attention, isolement, troubles du sommeil, dépendance… Les symptômes de cette surexposition sont désormais bien documentés. Ils révèlent l’ampleur des effets d’une économie de l’attention fondée sur la captation permanente de notre regard et de notre temps.

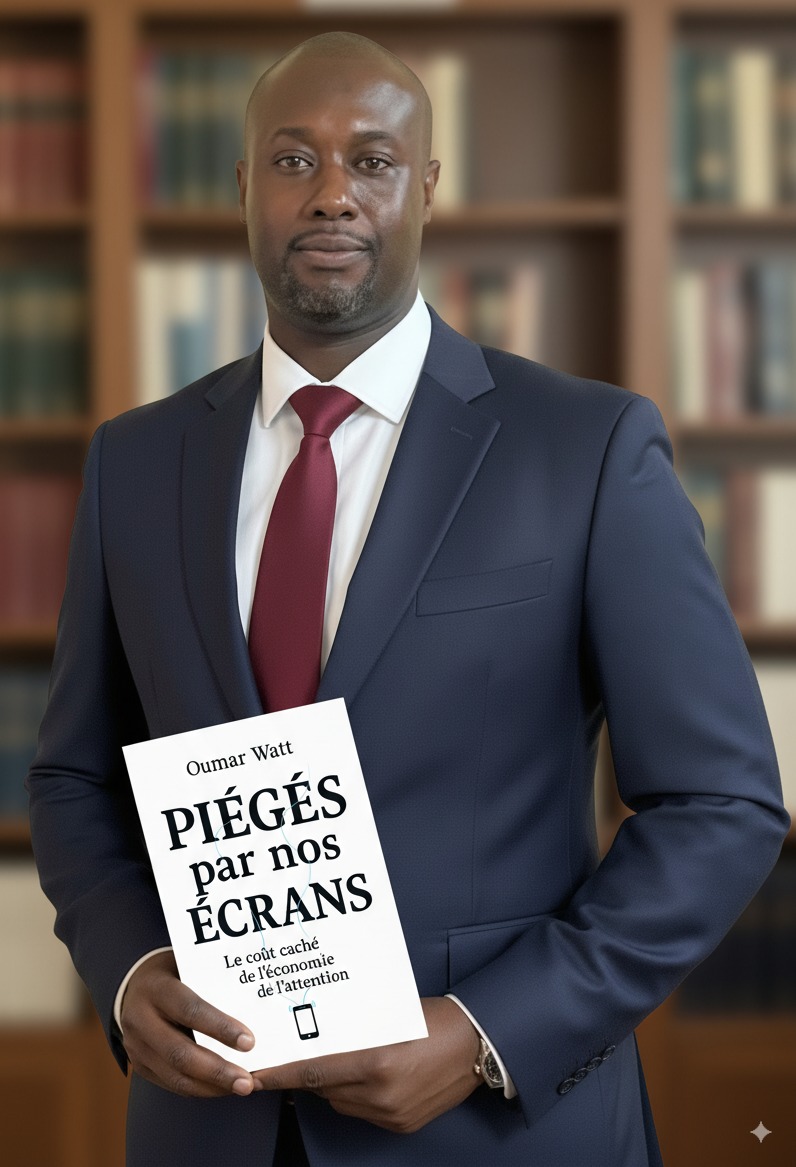

C’est cette problématique plus large que j’aborde dans mon prochain ouvrage, à paraître début 2026 : « Piégés par nos écrans : le coût caché de l’économie de l’attention ».

En posant la question de la place des téléphones à l’école, nous sommes en réalité en train d’interroger notre rapport collectif aux technologies, à la concentration, à l’apprentissage et, en définitive, à la citoyenneté.

Oumar Watt